岁末年初,事关马戏的一场事件引发社会舆论的广泛关注:河北沧州市东光县国豪马戏杂技艺术团团长李荣庆、李瑞生,因在巡演过程中未给动物办理运输手续,被沈阳市浑南区法院以非法运输珍贵、濒危野生动物定罪,分别判处有期徒刑10年和8年。其实,这类事件近年来多发、频发,由此也折射出中国马戏令人堪忧的生存状态。

马戏是杂技行业一个重要的门类。我国有着非常悠久的马戏史,早在先秦时期就有驯养动物用作表演的记载。新中国成立后,国家创办了各级杂技专业艺术团体,马戏从街头撂地走上了艺术舞台,创作水平和艺术水准都得到了前所未有的发展和提高。上世纪五六十年代,全国很多杂技团都有马戏表演,驯化动物的种类、表演技巧的难度都达到一定水准。中国杂技团、上海杂技团、武汉杂技团、齐齐哈尔马戏团等院团都有出色的马戏大师,还涌现出上海杂技团熊猫“伟伟”和武汉杂技团熊猫“英英”等动物明星,可谓家喻户晓。越南胡志明主席赠送给齐齐哈尔马戏团的水牛经驯兽师驯化,排练出《驯水牛》节目,一时被传为佳话。

上世纪90年代以来,在文艺院团体制改革以及动物饲养成本激增、检验检疫手续繁琐等诸多因素的影响下,国有杂技院团的马戏队伍纷纷解散,逐渐淡出人们的视野。由于马戏发展滞后,杂技艺术无法实现均衡发展,造成长期“跛行”的状况,国家已经多年没有进行过专业的比赛。

当前,我国马戏艺术被更多地保留在民营杂技团体中,成为中国马戏业的主力军,其中,河北、河南、安徽、四川等省民营马戏团最为活跃。大篷巡演是马戏的传统表演形式,也是其鲜明的艺术特色,再加上我国大中型城市普遍缺乏专业的马戏演出场馆,马戏除动物园驻场演出外,主要以流动马戏大篷的形式进行表演。

随着国家动物保护政策的强化和大众动物保护意识的提高,马戏这一传统杂技项目面临着前所未有的挑战,逐渐陷入生存困境。住建部曾于2010年发布公园动物禁演令,2013年印发了《全国动物园发展纲要》要求杜绝各类动物表演。于是,全国很多城市的动物园以及公园的动物表演被叫停。禁演后的马戏团很多只能回乡歇业,而高昂的动物饲养成本让从业者和动物都面临着巨大的生存困局。

与此同时,马戏巡演情形也不容乐观。马戏团常见的表演动物为大象、老虎、狮子、狗熊、猴子等,由于马戏团表演的流动性,使得这些动物的运输行为成为行业必须。可是,按照林业部门的相关政策规定,动物出县域演出就要办理动物运输证。而根据动物的保护级别,审批过程则从县到市再到省,最后到国家林业局等诸多程序,相当耗时。由于相关法律法规没有针对马戏业制定细则,加以区别对待,使得马戏表演经常受挫。民间马戏团在全国各地巡演已是业内常态,违规不办理运输手续的行为并不鲜见。于是,马戏从业人员因无证运输珍贵、濒危野生动物被起诉的案件已经多次见于媒体的报道。

当前发生的类似案件,其争议的焦点在于马戏团没有办理运输证非法运输野生动物是否应定性为犯罪。事实上,此“运输”非彼“运输”!马戏团“运输”的动物是经过人工驯化用以满足马戏团演出需要,而与收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物罪中的“运输”有着本质的区别。而且马戏团有相关营业执照和演出许可证,是合法进行表演。多位法律专家也认为,这种情形的运输不宜定罪,行政处罚即可。可是,由于我国没有针对马戏团所需动物运输的相关司法解释,加之各地对法律理解的不统一,造成几起类似案件判决结果不一。因此,对行政处罚和刑罚的适用把握上合理界定就显得十分迫切。

此外,动物保护主义与马戏表演的博弈也从未间断,而且还愈演愈烈,甚至影响到了整个业态发展的格局。

我国于2006年公布了首批国家级非物质文化遗产名录,随后全国各省市县不同级别的非物质文化遗产保护都有跟进。2011年,我国又出台了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,其中明确指出:“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。”在国家级非遗项目中,就有安徽埇桥马戏以及多处动物驯化技艺被列入保护名录。新野猴戏、濮阳梅庄驯虎等被列入河南省非遗保护名录。但是,马戏列入非遗名录与动物保护组织发生了强烈碰撞。一直以来,马戏饱受动物保护组织“残忍”“野蛮”的质疑,甚至宣称是“文化糟粕”,并且致信文化部非物质文化遗产司,提请停止将动物表演的马戏等项目列入非遗名录。可是,一直跟随驯猴人、拍摄驯猴人生活12年的《中国国家地理》摄影师马宏杰在接受澎湃新闻的采访时则说:“传统艺人靠驯猴生存,直接用道德指责他们,过于草率。”“驯猴人对猴子的感情是真实的。”

在国际上,马戏表演也面临着严峻挑战。在欧美国家,有动物参与的马戏巡演、马戏节,在演出时常常会遭到当地动物保护组织的游行抗议。世界三大马戏团之一的美国玲玲马戏团已有146年的辉煌历史,2017年也宣布关张,其重要原因就是与动物保护组织长期的纷争所拖累。驯象是玲玲马戏团的招牌表演,2016年5月,在经历了与动物保护组织又一场诉讼后,马戏团决定停止大象表演。可是缺席了大象,只有狮子、老虎等动物的马戏表演无法有足够魅力吸引观众,上座率急剧下滑,最后只能遗憾关门。但是,在2017年5月的谢幕演出现场,无数观众为玲玲马戏团的离去流下伤心的眼泪。也有国外媒体悲愤地撰文指出:“迟早,演艺界将受到玲玲马戏团关张所带来的惩罚,大众也会体验到。”

当下,动物福利保障体系越来越多地受到国际社会的关注。我国也在加紧制定中国动物园动物福利标准及实施计划,以逐步达到国际水平。为此,我国新修订的并于2017年1月1日起施行《野生动物保护法》,增加了诸多实质性的动物福利内容,对野生动物的保护、驯养繁殖、开发利用进行了规定。同时,对商业性人工繁育进行了收紧,采取了名录制。不过,新版《野生动物保护法》提出对于技术成熟稳定的一些国家重点保护野生动物品种,可以不按照野外野生动物的品种进行管理。我们似乎从中看到对马戏业的宽容,也期待制定出台野生动物出售、利用、展演等标准规范。据业内了解,随着科技水平的提高,某些野生动物的繁殖率、生存率已经大幅提升。如河南濮阳驯虎基地的东北虎,成熟的雌虎每两三年即可生产一次,一胎可产2至4只幼崽。如何合理、合法利用珍稀野生动物,显然已经成为一个新的课题。

马戏是我国古老的文化遗产,是中华文化的重要载体,如何保护和利用,对于继承和发扬民族优秀文化传统具有重要而深远的意义。中国杂技家协会主席边发吉曾多次在不同场合呼吁“动物表演在中国有几千年的历史,深受大众喜爱,不能轻易地剥夺这种艺术表演形式。”社会应该给马戏一个生存的空间,马戏面临的时代困境,不应该是这个行业的终结,而是代表着一种变革。

我们是否可以借鉴国外,在城市的公园、广场、营地等公共场所划出专门的区域,提供水、电、气保障,对马戏艺术进行传播和展示,在一定程度上给民间艺术家以生存的空间,而不一味地依靠政府资助,仅仅凭借几场展览、展示来延续其艺术生命,这样马戏才能真正地“活起来”。这与国家倡导的恢复传统艺术自身的“造血”功能,将非遗项目进行活态传承是相统一的。国家制定《野生动物保护法》,其初衷是保护和拯救珍贵、濒危野生动物,构建人与自然的和谐关系。我们可以利用马戏表演的中场休息时间,组织观众,尤其是小朋友参观动物,宣讲动物保护常识,让他们近距离地接触动物,了解动物的生活习性,从而增强大众的保护动物意识,有利于构建更为和谐的人与自然关系。而对于马戏界,要正视自身存在的问题与不足,积极改变陈旧的驯兽方式,使驯化方法更加科学化、人性化。行业协会要加强管理和引导,增强从业者的法律意识和行业自律,对舆论事件给予足够的重视和及时有效的处理,马戏才能走上可持续发展的道路。

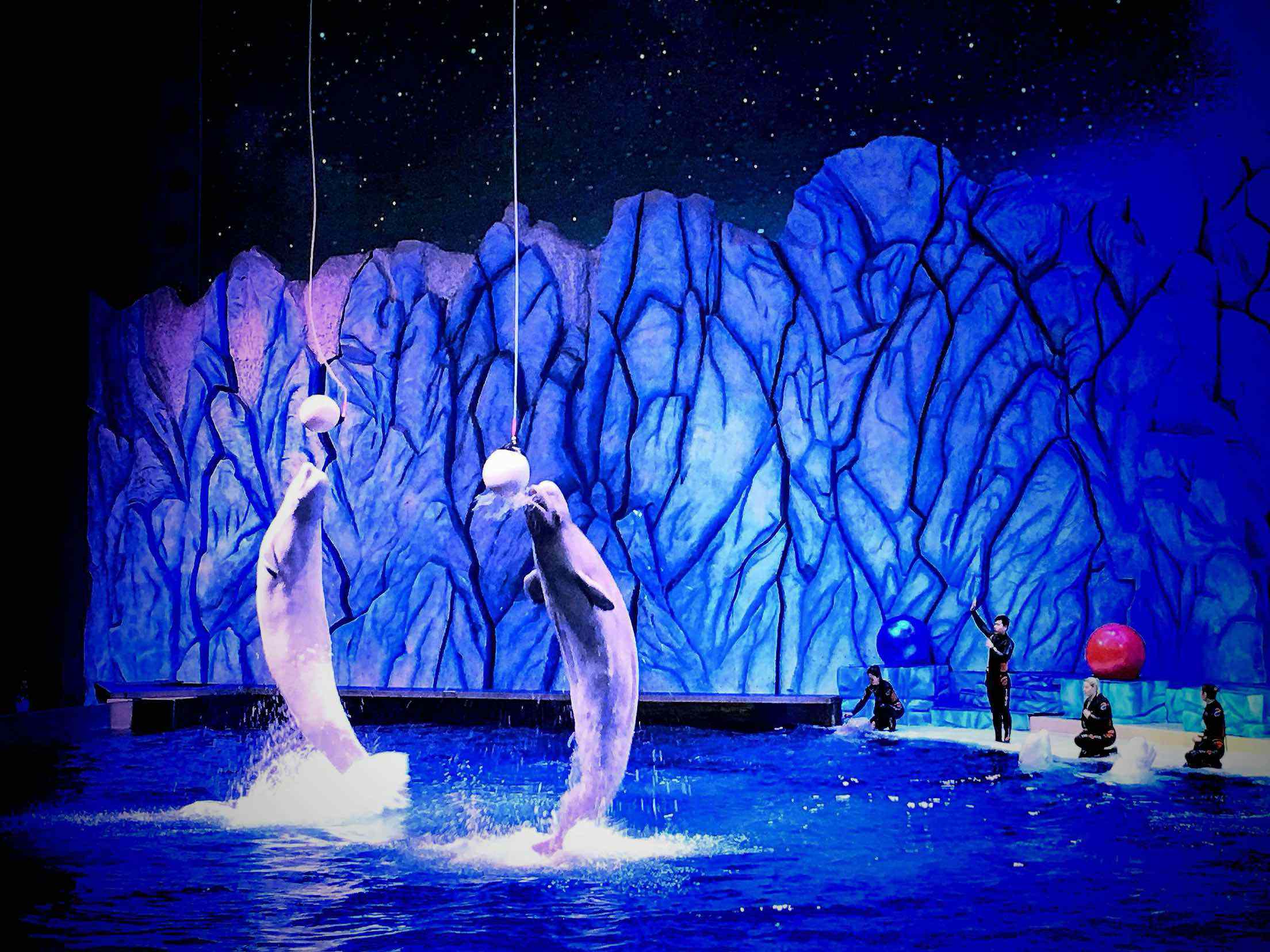

创办于1974年的摩纳哥蒙特卡洛国际马戏节,是世界上第一个国际马戏节,迄今为止举办了41届。在摩纳哥皇室的支持下,国际影响力越来越大,被国际马戏界誉为“马戏界的奥林匹克”。该艺术节是传统马戏的捍卫者和宣传者,驯兽表演在整场比赛中占有重要地位和很大比重,也体现了该马戏节的鲜明特点。驯兽节目曾多次捧得马戏节的最高奖“金小丑”奖,对马戏艺术的发展发挥着重要的引领和风向标的作用。此外,创办于2013年的中国国际马戏节,可谓是国际马戏节大家庭中的后起之秀。该马戏节依托长隆集团,共享丰厚的动物资源,大型动物表演成为其一大亮点,有多达40余种500多只珍奇动物亮相马戏节。该节的成功举办在国际马戏界产生重大影响。从2016年第三届起,主办方国家文化部将该马戏节由原来两年一届改为每年一届举办,以促进马戏艺术的发展。两大国际马戏节的长足发展让我们看到了前行的动力和未来的曙光。但是,动物保护是大势所趋,驯兽表演势必将受到越来越严格的监管。希望与挑战并存,积极寻求变革,马戏还在路上。