魔术是一种独特的艺术,是表演者运用特别的设计、特制的道具、错引的技巧以及各种辅助手段,创造出一种“无法识破”的“幻象”,为观众提供观察社会的独特视角和生动体验。魔术的社会效益、经济效益、艺术效益都要以“看不出来”(保密)作为前提。

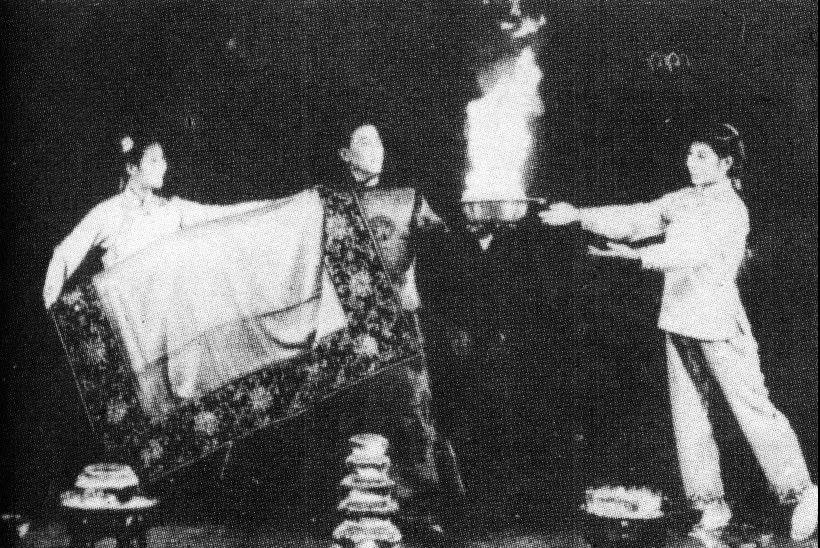

早年,魔术的保密工作是做得比较好的,表演行业的人都知道,魔术师在收拾道具时,谁都不能过去看,偷看也不行,尤其是甲魔术师在准备时,乙魔术师更要把脸撇开;老师在屋子里教学生,其他人也是要躲开的,如若不躲,也是偷门子,夺饭碗,要受人鄙视。对于不知魔术规矩的外行人,魔术师会尽量不让他们看,曾听说舞台表演时有魔术师让自己人把两边侧幕条抓住,阻止后台的人从后边观看,甚至发生过露天表演时,魔术师因观众围坐三面要求主办单位遮挡无果后,愤而拒绝演出的事件。早年的魔术行里也有卖戏法(教戏法)的,但是有约定俗成的规定,就是“演的不许卖,卖的不许演”,变戏法的什么节目都能演,卖戏法的却只能演“仙人栽豆”“巧变烟卷”等小的、不常用的节目,而不能演“罗圈献彩”“变大海碗”等大的、常用的节目,不光不能演,更不让卖。卖戏法的广告上会写着各种节目,看着应有尽有,样样俱全,但就如同做买卖常说的“中外杂货一应俱全”一样,写得多,实际上不能卖的还是不会卖。将传授的节目与演出的节目分开,是平衡泄密和保密的有效手段。

近年来,社会上掀起魔术热,先是“看魔术”热,再是“学魔术”热,最后是“揭魔术”热,看着这些变化,魔术师的心情也像是坐过山车一样,从欣喜,到疑惑,到勉强接受,到激烈反对,无休无止的媒体揭秘、网络揭秘以及没有底线的教学光盘、书籍揭秘、不规范的魔术商店和培训班揭秘,引起魔术师一波又一波的抗议,最近,一些年轻人把魔术揭秘当做滑稽表演、在短视频平台博人一笑的做法,再次引起了全国各地、包括港澳台魔术师们的一致批评。

魔术揭秘形成的原因很多,一是社会上魔术需求增长太快,人们太感兴趣,而新魔术的创作又比较艰难,新人成长速度也比较缓慢,致使许多魔术师饮鸩止渴,把“魔术教学与揭秘”当做“创新”去满足观众。二是信息时代,“技术的民主”遭到滥用,大家的隐私都受到侵害。魔术秘密在互联网等信息平台传播的太快太广,使得魔术生态遭到破坏。三是太多新人进入魔术圈,有些人没有受到完整的魔术教育,或出于无知或出于私利在工作中公开了不应公开的魔术秘密,影响到顾客和学员对魔术秘密的不尊重态度,导致魔术存在的日常化和艺术上的贬值。

其实,对揭秘者来说,魔术秘密也是最重要的,有“秘”才能有“揭”。海量的揭秘后,他们也将迎来资源枯竭的窘境。揭秘是广大观众、是表演者、是魔术商店、是魔术培训机构等所有魔术关联行业的共同损失。

解决之道是在社会层面继续大力宣传,利用各种媒体和机会,让公众明白魔术是一门制造“惊奇”的表演艺术,其艺术魅力很大程度在其神秘性,“魔术揭秘”侵害到他们的文化利益,是艺术活动中的不文明的行为,应当受到抵制和唾弃。代表社会良知的公众媒体也要肩负起这一责任,应拒绝刊载揭秘魔术的内容,多发正向引导观众欣赏的文章,应告知公众,魔术是综合性表演艺术,魔术秘密只是其中的组成部分,过于关注,会窄化对魔术艺术的感受,无法真正体验到魔术带来的惊奇与快乐。

此外在专业层面,要加强魔术行业的内部教育和管理。培养魔术师的大局意识和保密意识,魔术师、魔术爱好者应通过正规的魔术培训途径,接受正规的魔术学习,培养正确的魔术价值观。工作中要遵守魔术师守则,保持良好的职业操守,各个地方魔术商店的经营,在获取正当的商业利益之外,要杜绝无原则地将魔术秘密及专业道具卖给仅仅是对魔术“好奇”的人。

同时,也希望政府和有关部门继续加大对魔术艺术的保护力度,在法律、法规、政策上予以倾斜和帮助。