转自银川晚报

自上世纪80年代以来,由小说改编拍摄的电影《牧马人》就成为了一个时代的经典;而今,电视剧《灵与肉》正在央视八套热播,更多人开始重读张贤亮的小说《灵与肉》,而这部作品背后的创作故事,被一个人牢牢记着,她就是张贤亮夫人——冯剑华老师。

重读小说原著

镇北堡,经过百花堂的正门,在西侧有一个木栅栏,进入到楼侧的一个小门,上二楼 ,还没走几步,就听到了冯剑华女士的声音。“你来啦,辛苦辛苦,快上来吧!”抬头,她已迎了 出来 ,清瘦却儒雅,在她身后,是一走廊由她亲手栽种的各种植物。“这里没有那么多绿色,所以我就在这种些花花草草。”

▲冯剑华。

今年67岁的冯剑华曾是宁夏文联副主席,也是《朔方》文学月刊主编 。1980 年,张贤亮结束了22年劳改后,到《朔方》当了一名普通编辑,冯剑华和张贤亮便是在杂志社工作时认识并相爱的。现在他们的儿子和儿媳打理着镇北堡西部影城,这也让冯剑华有了更多自己的时间可以去各地走走。

最近,因电视剧《灵与肉》的热播,冯剑华回到镇北堡,在追剧之余,又重新读起了丈夫的这部小说。而当年那些与《灵与肉》创作有关的记忆,在冯剑华心中再次浮现,历历在目。

▲《灵与肉》剧照。

《灵与肉》的故事原型

1980年3月,银川的早春还 是冷得要命。一天,张贤亮和冯剑华从家中出来,坐上了开往当时南梁农场的公交车,一路颠簸着,想尽快见到那对在《宁夏日 报》报道,在农场当技术员的夫妇——他们是巴西的归国华侨,本可以接受家属的邀请留在巴西,但夫妇二人却谢绝了好意,选择留在宁夏工作生活。

“张贤亮看了那篇报道,觉得是报告文学的好体裁,所以我们就一起去采访。那时他刚平反没两年。”冯剑华回忆说,等在农场住了一天一夜采访结束回到银川后,一路上,张贤亮若有所思,一回到家,他说自己想把这个故事写成小说,于是当天晚上,就开始动笔了。又是一天一夜的埋头创作,很快,小说一气呵成,冯剑华成了第一个读者。她看到第一行的标题,清晰地写着三个字:灵与肉。

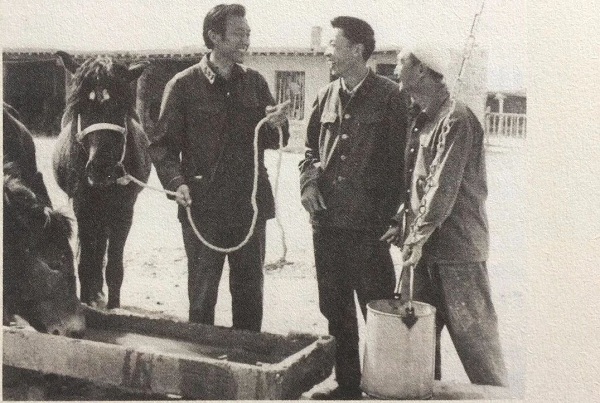

▲1981年,张贤亮(左一)和南梁农场领导、牧工在一起。

看完整部小说,冯剑华感慨于主人公许灵均跌宕的命运,而她也理解了丈夫那一路的沉默。

“张贤亮说,人终其一生要找到属于自己的安心福地,只有找到安心福地,精神世界才能够富足,否则只是欲望和物质、成功与追逐,这对个人和国家,都是不利的。”冯剑华说,在原著小说《灵与肉》中,男主人公许灵均放弃了和父亲一同去美国并继承家产的绝佳机会而选择留在宁夏,宁夏就是许灵均的安心福地,他只有回到这里,在妻子秀芝和女儿的陪伴下,才能找到他精神的存在。

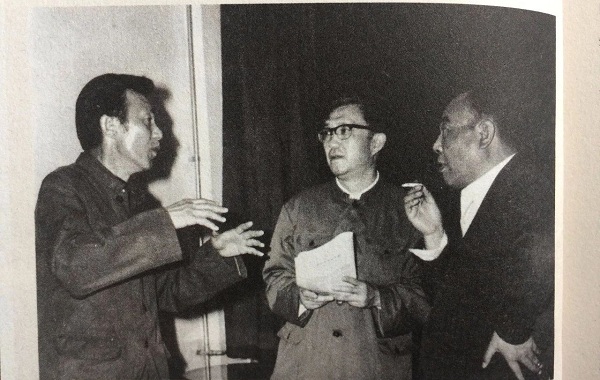

▲1981年,张贤亮(左一)和电影《牧马人》编剧李凖、导演谢晋在一起。

美好和善意的力量

至于张贤亮是不是许灵均的人物原型,冯剑华没有直接回答,她声音变得低沉了一些:“22 年的劳改生活,直到有一天突然平反了,就像是被解放了一样,从精神、物质到人格等方面,都自由了。所以在他写《灵与肉》 时,就会有很多话想说。”

▲《灵与肉》剧照。

对此,郭谝子的扮演者尚铁龙有着自己的理解。“我父亲也经历了那个时代,那时候,谁都可以用石子去投他们,谁都能批斗他们……我记得一次给父亲送饭,就看到在一个小棚子里,他蹲在角落,脖子上挂着牌子,那一幕,我忘不掉。”尚铁龙说,怀着这样的心情去表演,很多情感都是自然而然流露的,而他也相信,经历了22年磨难的张贤亮,在写小说的时候,也一定有很多真情流露。 “写《灵与肉》的时候,他刚平反不久,有人说他心里一定有很多的怨,其实不是的。”冯剑华说,在她的印象中,张贤亮是心怀感激去完成的创作,那种突然间重获自由的感觉,是没有经历的人无法理解的。

▲《灵与肉》剧照。

而能让他在苦难中坚持下来的,正是人们的善意和生活中的美好, 哪怕是星空、蛙声,都让他留恋。“电视剧《灵与肉》中,在人们的善意中,许灵均也看到了活着的希望。”

编辑部里的讨论

在采访冯剑华之前,本想找到当时刊登《灵与肉》的编辑们,谈谈当时作品发表前后的故事,但却得知,当时的几位编辑中,本文责编路展已在去年离世,编辑吴江又有病在身不方便采访,另外两位编辑又不在银川……向冯剑华说起这个情况时,她感慨良久。

▲《灵与肉》电视剧剧照。

“那时文联编辑部在新华街原来的电影机械修配厂二楼的一大间。十几个人一间屋子办公。我当时在散文组,小说组是路展、吴江等人。”冯剑华回忆说,当时究竟能否发表《灵与肉》,整个编辑部用了大半天的时间开会讨论,那天,张贤亮也在现场,但他始终在听大家的意见,话并不多。

“大家吃不准这样的体裁到底能不能发表,争论比较大。而且关于《灵与肉》这个名字,也七嘴八舌讨论了一番,但起来起去的,最后还是觉得《灵与肉》最能表达‘灵魂和肉体,双重的解放’,也和主题最为契合。”后来,小说顺利发表,大家也一致认同,作品体现出了中国知识分子的家国情怀,而这也正是时代所需要的。

▲《灵与肉》电视剧剧照。

冯剑华说,从去年开始,自己又重新翻看丈夫的作品,想起很多过往,也从作品中,看到了更深的内容。“电视剧每天都看,演得很好,改编部分也一直紧扣主题,人物多了,更有血有肉了,感谢大家!”

他们眼中的《灵与肉》

▲尚铁龙(左)在排练宁夏小曲。

总编剧杨真鉴:该剧没有一个地方在向历史诉苦,而是看到了一个个质朴百姓的人性光辉:狗来和见利用打 棺材的钱为许灵均凑结婚钱;郭谝子在许灵均与秀芝危难之际挺身为二人偷办结婚证担保;梁嗓和姜文明一辈子没有孩子却用 最平实的爱守护彼此……这些人 身上散发出的温暖光芒,恰恰是中华民族生生不息的坚强力量。

总制片人杨洪涛:这部剧之所以称之为“宁夏特制”,有两方面原因:一是在宁夏创作出的短篇小说;二是许 均也是张贤亮在宁夏的一段人生经历、精神自传和记忆。但这部电视剧并不是将其打造成单纯的宁夏风味,而是要有全国性的视野,成为一部当代中国历史的画卷,一段一代人抹不去的永恒记忆 。

郭谝子的扮演者尚铁龙:这部戏我拍得非常困难,当时动脉硬化眼底一直出血,而且郭谝子的戏分量很大,200 多场戏,还有很多演唱的部分。当时在剧组还没有到宁夏之前,我就提前了一个星期做功课,等开拍时,连吃饭的时候,眼睛都看着剧本。我的父亲也经历了那样一个特殊的年代,虽然历经坎坷,但他们那代人还是用善意和大爱去看待这个世界。